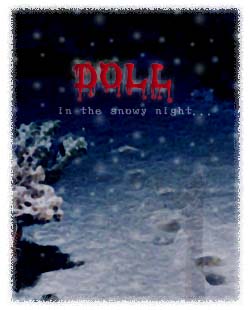

1

幻…。

今でもそう思いたくて仕方がない。

恐怖。

それだけでは言葉が足りない。

どこかで狂ってしまった夜。

僕たちの目に映る、嘘のような現実。

僕たちの冬が、赤く染まった。

粉雪が風に舞う。

僕たちは、彼女に会った。

僕の名前は、永野博。大学一年だ。

僕は今、駅前にいる。

従兄弟の良彦を待っているのだ。

新しくできたホテル、といってもそんな大きなものではないらしい…の宿泊券が当たったらしく、暇ならどうだと誘われたのがすべての始まり。

何で男二人で行かにゃならんのだ!と思ったこともあったが、その先に何か出会いがあるかもしれないという考えの方が、遥かに大きくなっていた。

でも、みんなカップルだったりして…そしたらすごく悲しくないか?

とか何とか思っていると、約束の時間はすでに過ぎていた。

何やってんだあいつは…。

結局、良彦が来たのは約束の時間から十五分ほど後。

「悪い。待った?」

良彦が笑顔で言う。

「遅い!!」

と言ったところで気がついた。ここで良彦の機嫌を損ねるわけにはいかない!

素敵な出会いが待っている(かもしれない)この旅行がすべてパーになってしまう!!

「早くしないと、電車に乗れないよ」

少し優しめに言ってみたりする。

はぁ。

僕たちは電車を乗り継ぎ、小さな駅に降りた。

辺りは民家もほとんどないようなそんな小さな町。

一面の雪。

こんなところにホテルがあるのか?

不安になった僕の前に、ホテルの車が泊まった。

ベンツだ。乗るのは初めてだ。

運転しているのは、初老の男。

林を通り抜け、車は少し古いように思う洋館の前で停った。

どうやらもともと、外国人か何かが住んでいたものを改装したらしい。

案内されるまま、僕たちはホテルの中へと入った。

ホテルの中は思ったよりもずっときれいで、僕たち以外の客…七人がすでにロビーで待っていた。

「皆さん、御揃いになったようですね」

ひげをはやした中年の男が言った。

「ようこそ、ホテル『DOLL』へ、私がオーナーの吉川です。それではキーを御配りします。食事は七時ですので、それまでゆっくりと御休み下さい」

僕たちは205と書かれたキーを受け取り、二階へと上がった。

ホテルのあちこちには、名前の通り人形が飾られている。

アンティークドール、日本人形…。

きれいなもの、不気味にも思えるもの、どこの物なのかわからないもの。

とにかくたくさんの人形が飾ってある。

部屋の中にはベッドが二つ。

それから、アナウンスのための小さなスピーカー。

一応ユニットバスもついている。

「これからどうする?」

部屋に入るとすぐ、良彦が尋ねた。

「そうだな…少しホテルの中でも見てみるか?」

確か、客の中には女子大生の二人組がいた。仲良くなるチャンスかもしれない。

何て思いながら、僕たちは部屋を出た。

ホテルは三階建てだ。

僕たち…つまりこのホテルにとって初めての客である七人は、皆二階の部屋を与えられた。きっとまだ、ホテルも完成ではないのだろう。スタッフもまだオーナーのほかに二人しかいないらしいから、ホテルと呼ぶよりもペンションと言った方が合うかもしれない。

一回りして、僕たちは庭に出た。

なかなかきれいにされている。ちょっとした庭園のような感じだ。

うっすらと積もった白い雪。

いつの間にか白い空からも降り出している。

「誰かいるの?」

突然、少女の声がした。

振り向くと、栗色の髪の少女が立っていた。

一目で外国の血を引いているのだとわかるような美人。

「君は?俺たち今日泊まりに来たんだ」

良彦が尋ねる。

「私、エリ。エリザベス…ここの娘よ」

ということは、吉川さんの娘なのだな。

「あ…」

僕も何か会話をしようとしたが、何も言葉が出てこなかった。

そうしているうちに、食事の合図があり、少女は中へ入ってしまった。

僕たちも食堂に向かった。

テーブルに並ぶおいしそうな食事。

早速食べ始めることにした。

食事中に、女子大生二人組に声をかけようとしたが、彼女たちは食べるとすぐに部屋に戻ってしまった。

どうもタイミングというものがつかめない。

仕方ないので、僕たちも食事をすませて部屋に戻った。

「ふぁ…」

何だか眠くなってきた。

長旅のせいだろうか。

そう思ったのも束の間。睡魔は一気に僕に襲いかかった。

「起きろ、おい博ってばよ」

何だよ、もう少し寝かせろよ。

「起きろって!何か変なんだよ」

そう言われて気がついた。部屋の外が何やら騒がしい。

時計を見ると、真夜中の十二時。

部屋の外へ出ると、声は階段の下から聞こえてくる。

「何かあったんですか?」

僕はそう言って、声のする方へと近寄って行った。

「隣の部屋から悲鳴が聞こえてきて…それでオーナーに」

そこにいたのは女子大生二人組だった。

おお…これはもしやラッキー?

「そ、それで?」

「オーナーに様子を見てもらおうと」

答えたのは髪の長い方。

彼女の名前は、池田里江子。

僕と同じ年らしい。僕の好みだ。

「ノックしても返事がないし」

そう言ったのは、彼女の友人である椎名由希。

「マスターキーを持ってきました。201の古賀さんでしたよね?」

僕たちは吉川さんの後をついて、古賀さんの部屋の前までやって来た。他の客は寝ているのだろうか、不気味な静けさが僕に不安な気持ちを感じさせた。

「古賀さん?」

吉川さんがノックしても、やはり返事は無い。

一度僕たちの顔を見渡してから、吉川さんはマスターキーを使った。

「!?」

廊下の明かりで微かに照らされた部屋の中、何かが床に横たわっているのがわかった。

吉川さんが恐る恐る電気をつける。

「きゃあ!」

池田さんが悲鳴をあげた。

そこには古賀さんが血まみれで倒れていた。

「古賀さん!」

吉川さんも、どうしていいのかわからない様子で立っていた。死んでいるのは一目でわかった。目は開かれたまま、彼女は動かなかった。

「何かあったんですか?」

203の川野という客が、寝ぼけながら尋ねてきた。

彼は部屋の中を見ると、一気に青くなった。

「警察に電話を!」

良彦が言った。

そうだ、警察に電話をしなければ。

僕と良彦は下へ駆け降りた。

受話器を取り、ダイヤルを回そうとして変なことに気付いた。

つながらない。

直接呼びに行くしか…。

僕は窓の外を見た。

吹雪だ。これじゃ外にも出れない。

「駄目だ、携帯もつながらない」

絶望に満ちた声で良彦が言った。

僕たちはここに閉じ込められたのだ。古賀さんの死体と一緒に。

とりあえず、吉川さんは他の客を叩き起こしてロビーに集めた。

「皆さんいらっしゃいますね?」

吉川さんが確認する。

客は全部で八人。

さっき、オーナーを呼びに行った、池田里江子と椎名由希。

男子学生の川野直之と滝口翼。

大沢敦と大平洋子のカップル。

そして僕たち。

その他に、スタッフの坂田さんと森本さん。オーナーを入れて、全部で十一人。

ベンツを運転していた初老の男は、出迎えのためだけに雇われたようで、僕たちをここに連れてきてすぐ帰ったようだ。

簡単に事情を説明すると、皆の顔が青くなる。

「朝になったら警察に連絡できると思います」

いくらそう言っても、皆の不安を取り除くことはできなかった。

何でこんな事になったんだ!

今さらここに来たことを後悔しても、何も始まらない。

なぜ、古賀さんは殺されたのか。

「なぁ」

そう言ったのは大沢。

「この中に犯人がいるって事あんじゃないの?」

沈黙。

そうだ。あの部屋には確かに鍵がかかっていた。窓から誰かが侵入した気配もなかった。

「密室!」

思わず口に出して言ってしまった。

まだ犯人があの部屋にいるという可能性もゼロではない。

「朝まで皆でここにいよう。そうすれば、もし犯人がこの中にいても、手出しはできないはずだ。別に犯人がいても、これだけの人数を相手にできるはずがない」

僕は言った。我ながら名案だ。

「それが一番安全でしょう」

吉川さんも僕の意見に同感らしい。

僕たちは、ロビーで朝を待つことにした。

ロビーにはエアコンもあるし、寒さで凍えることはなさそうだ。

風の音が聞こえる。外はまだ吹雪のようだ。

どの位の時間が過ぎたのだろう。僕は沈黙に耐えられなく、ロビーにあった本棚の前に立った。様々な本が、本棚で窮屈そうにしている。

数多くある本の中で、僕が手にしたのは『大聖堂』という小説だった。確か、高校の時に担任の奴に読まさせたことがある。ちょっと(いや、かなりかな?)妖しい小説だ。

僕は、何気なく本を開いた。

ん?

本の間に、一枚の写真が挟まっていた。外人の女性だ。

何やら気まずい気がして、僕は本を棚に戻した。

僕はソファーに戻り、再び沈黙に飲み込まれた。

時計の秒針が、僕の中に何とも言えない恐怖心を生み出す。

背筋を冷たいものが走る。

やばい。

言い出していいものかどうか、僕は迷った。がしかし、言わなければもっと大きな恥をかくことになる。

いろいろ考えた結果、僕は沈黙を破ることにした。

2

「あの、トイレ行きたいんですけど…」

しーん……。

「とか言って、逃げる気じゃないのか?」

大沢だ。

「違います!」

少しむきになって言い返した。

「なら、何人か着いて行けばゃないか」

そう言ったのは、川野だった。

大沢は渋々納得し、僕、川野、池田さん、椎名さんの四人で行くことになった。

何で池田さんまで?という気持ちと、やった池田さんもという気持ちとが混じり合って少し複雑だった。

トイレを済まし、出ようとした時、何気なく触れた壁が妙な音を立てた。

何だ?

壁を調べると、音を立てて壁が外れた。そこに現れたのは、人が一人やっと通れるくらいの狭い階段だった。

それは地下へと続いているようだ。

僕はとりあえず外で待っている三人を呼んだ。

「どうする?」

川野が尋ねる。

「行くか?」

僕は黙って頷いた。

川野、椎名さん、池田さん、僕の順にゆっくりと階段を下りた。

僕たちを迎えたのは、じめっとした空気とかび臭い匂い。

薄暗く狭い地下室は電気もなく、椎名さんがオーナーを呼びに行く時に持っていったペンライトだけが唯一の明かりだった。

「何か、怖い」

池田さんが僕の腕につかまった。

ちょっとラッキーと思いながら、僕は抑え切れない不安と恐怖を胸に、あたりを伺った。

その時、視線を感じた気がした。

振り向くと、小さな机の上に薄汚れた人形が立っていた。

「不気味だな…」

川野が言う。

確かに、『きれい』とか『かわいい』という形容詞よりも、そちらの方がしっくりくる感じだった。

僕は人形を手に取り、ペンライトで照らした。

何か書いてある。

「エリザ…エリザベス」

そうだ!すっかり忘れていた。エリザベス、彼女は何処に?

「早く戻ろう」

そう言って引き返そうとした僕の足に、何かがぶつかった。

ゴロゴロと床を転がる音がする。僕はライトで音のする方を照らしてみた。

転がっていたのは薬の瓶だった。

一つではない、よく見ると五、六個落ちている。

僕は瓶を一つ拾い上げた。ぬめっとした感触。

「きゃー!」

椎名さんが川野の腕にしがみつき、僕の手から目を反らした。

滴り落ちる液体。

血だ。しかも新しい。

ということは、まさか古賀さんはここで?

いや、そんなはずがない。池田さんたちが悲鳴を聞いたじゃないか。

「おい、ここ照らしてくれないか」

川野が壁を指さす。

僕は言われるままに、ライトを壁に向けた。

何か書いてある。

「くすんでて、よく読めないな」

そう言いながら、川野は壁のほこりを払った。

そこに現れた文字を見て、僕たちは一瞬凍りついた。

古賀さんのものではないらしい、文字は古いものだ。

それは、文字を覆っていたほこりが証明している。

では誰が書いたのだ?

ここに誰がいたのだろう。

早くここから出ろ。

壁が僕たちに警告している。

なぜなら、壁にはこう書かれていたのだ。

『逃げて!殺される』

僕たちは、壁を元に戻してロビーに戻った。

「やけに遅かったじゃないか」

またしても大沢だ。

「いやぁ、大きい方で、なかなか出なかったもんで」

ひきつった笑顔で、僕はそう言った。

ごまかせているだろうか?

「そうだ、吉川さん」

僕は話をそらそうと思い、吉川さんに言った。

「エリザベスはどうしてるんですか?」

その時、ほんの一瞬吉川さんの顔色が変わった気がした。が、次の瞬間はいつもの顔でこう言った。

「あの子に会ったんですか?あの子は夕飯の後、私の実家に戻りました。普段は向こうにいるんです」

「そうですか」

僕はそれ以上何も聞かなかった。いや、聞けなかったと言った方が正しいかもしれない。

聞いてはいけない。

直感的にそう思ったからだ。

しかし、あの地下室は何だったんだろう。

あんなところに隠し部屋なんて、通常では考えられない。

このホテルには、何かある。

「オーナー、吹雪やみましたよ」

坂田さんが、窓の外を見ながら言った。

いつの間にか、雲は晴れ、満月が雪を白銀に照らしていた。

「どうしますか?この位の雪なら、車出せますよ。満月で外も少し明るいし」

坂田さんの言葉に、吉川さんが言った。

「警察を呼びに行ってくれるか?」

「待てよ、そんな事言って逃げ出す気か?」

またしても反論したのは大沢だ。

「ならばこうしましょう。皆さんペアでいらしていますから、その一人をここに残し、後の一人が警察に行く。あなたたちも早く警察に来てほしいでしょう?」

ここの人数が減るのは心細いが、警察にも早く来てほしい。

結局、地元で運転慣れしている、坂田さんを含む、大平さん、滝口、良彦が行くことになった。

本当なら池田さんか椎名さんのどちらかが、もう一人行くべきなのだが、車は軽自動車で四人乗り。最初は良彦が残るといったが、二人は別々になるのが心細いからといって残ることになったのだ。

地元の警察署まで、車で約三十分だろうと言って、四人はホテルを出た。

取り残された僕たちは、再びロビーで沈黙した。

僕の中には、今までに感じたことのない恐怖が満ちあふれていた。

地下室、人形、薬の瓶、血、文字。

頭の中でぐるぐると回り出す。

狂いそうだ。

何気なく天井を見上げた僕の目に、あるものが映った。

そうだ、あれを使えば…。

やはり、古賀さんは地下室で殺されたんだ。

あの時、僕を襲った睡魔。

あれは…。

いや、でも何のために?

またわからなくなってきた。

地下室、人形、薬の瓶、血、文字。

そして、睡魔。

何かがわかりかけている。

何?

地下室、人形、薬の瓶…。

あれは何の薬?

血がついていたので、余り見ずに置いてきてしまった。

『逃げて!殺される』

誰が?何のために?誰を殺す?

ふと、さっきの吉川さんの言葉を思い出した。

『皆さんペアでいらしていますから』

しかし、古賀さんは一人だった。

密室の謎はだいだいわかった。

それができる人物も。

でもなぜ?

それがわからない。

僕は、今まで見たことを少しずつ整理してみた。

そして僕が出した結論。

「またトイレ行きたいんですけど」

3

薄暗い廊下は、歩く度に不気味な音を出す。

今度のメンバーは、僕、川野、森本さんの三人。

川野が来てくれることに、僕は喜んだ。

地下室のことを知っているからだ。

「本当にトイレ?」

川野も気になっていたらしく、僕に尋ねた。

「そうだよ」

僕は目で川野に合図を送った。

川野も何となく気付いたようだ。

「腹の調子が悪くて、ちょっと長くなるかも」

そう言い残して、僕はトイレに入り鍵を閉めた。

再び地下への階段を下りる。

さっきと違い、一人というのが不安だが、椎名さんのペンライトはそのまま僕が持っていたので、これだけが唯一僕に勇気をくれるお守りに思えた。

僕は、何か見落としはないかとあたりを照らす。

まず薬の瓶。

あれが何の薬なのか確かめなくては。

僕は、正露丸の瓶ほどのそれ(血のついてないもの)を拾い、ポケットにいれた。ここを出てからトイレの明るい光で見ればいいだろう。

というより、この薄暗い部屋で一人で確かめるのが恐かったのだ。

それから血だまりを避けるように部屋の中を探し回った。

部屋の隅に箱のようなものが置いてあった。

さっきは気付かなかったが、壊れかけたおもちゃ箱みたいだ。

中には何も入っていないらしく、軽々と持ち上がった。

ん?

箱の下に何かある。

本のようなもの…日記だ!

僕はそれを掴むと、部屋から出た。

「まだですか?」

森本さんの声だ。

「もうすぐです」

僕は便器に腰かけ、日記を開いた。

1?

切り抜かれた新聞記事が挟まっている。

僕が本棚で見つけた写真の人だ。

五年前のその記事には大きくこう書かれていた。

『外国人の妻、謎の死』

記事によると、吉川力さんの妻であるアメリカ人のマリアさんが、自宅で死んでいるのを吉川さんが発見。首にナイフのようなもので切りつけた跡。

吉川さん?

まさか、この女性はエリザベスの母親?

僕は静かに日記をめくった。

そうかそうだったんだ。

僕は薬の瓶をポケットから取り出した。

すべてが繋がった。

なぜ古賀さんが一人で来ていたのか。

あの睡魔の意味するものは。

多分間違いない。

僕はトイレを出て、川野たちとロビーに戻った。

「何か見つけたのか?」

川野が小声で訊いてきた。

「見つけたくないものを見つけてしまった」

僕は言った。

「でも、これは事実だ」

川野は何のこっちゃと言う顔で僕を見た。

僕は大きく深呼吸した。

言うべきか?

間違っているかもしれない。

間違いであってほしい。

「吉川さん」

僕は思い切って口を開いた。

「エリザベスは、何処ですか?」

「あの子は私の実家に…」

「地下室を見つけました」

吉川さんの言葉を遮るように、僕は続けた。

「古賀さんはあそこで殺されたんですね?」

「でも、私たちが聞いた悲鳴は?」

池田さんたちが不思議そうに尋ねる。

「僕の推理を聞いて下さい」

僕は服の下に隠した日記とポケットの薬の瓶を取り出した。

「○月△日。やはりあの子を地下室から出してあげよう。殺されても構わない。あの子は私のかわいい娘」

僕は日記を読んだ。

吉川さんの顔色がみるみるうちに変わっていく。

「○月□日。あの子を医者に見せよう。古賀さんなら秘密を守ってくれる」

「やめてくれ!」

吉川さんが叫びに近い声を出した。

「続けろよ」

そう言ったのは大沢。

「最初に変だと気がついたのは、古賀さんが一人だったことです。皆ペアで来ている、それなのに彼女は一人。ただ、相手の都合がつかなかっただけとも考えられますけど」

不気味な空気が、僕たちの間に漂う。

「次に変だと思ったのは、突然襲ってきた睡魔」

僕は言うべきかどうか迷いながらも、次の言葉を口にした。

「古賀さんを殺したのは、エリザベスですね?」

僕の額に汗がにじみ出る。

「あなたはエリザベスを地下室に閉じ込めていた。彼女の病気を、世間に知られたくなかったからです。しかし、奥さんはエリザベスがかわいそうになり彼女を地下室から出した。そしてその数日後殺された。エリザベスに…」

僕は薬の瓶をテーブルに置いた。

「精神安定剤のようなものです。エリザベスの薬ですね?」

「そうです」

吉川さんは悲しそうな目をしていた。

「この日記…ここに戻る前に少し読みました。エリザベスの病気は精神の異常、二重人格ですね?そして薬は、エリザベスがエリザベスであるための物」

「おっしゃるとおりですよ。あの子が変だと気付いたのは、あの子が十歳の時。善悪の区別がつかないもう一人のあの子がいました。私たちはマリーと呼んでいましたが、彼女は死というものを知りません。人が死ぬことがどういうことなのか知らないのです。人も物も同じ、気にいらなければ『壊す』んですよ。また直せると信じてね」

「古賀さんは、精神科医ですね?」

「そう、日記に書かれているのは彼女の父親で、私の友人だった。事故で亡くなって、それからは彼女がエリを診ていたんです」

僕はこれ以上話を続けるのが辛かった。かといって、真実を闇に葬るわけにもいかない。

「あの地下室で、古賀さんはエリザベスを診察していた。そこで何があったか知りません。がしかし、何かのはずみでエリザベスは彼女を『壊して』しまった。しかし、あなたは過去の奥さんの事件から、こうなるかもしれないという考えを持っていたため、古賀さん以外の食事に睡眠薬を混ぜ、僕たちを眠らせていた」

「そう、私の悪い予感は的中してしまった。私はエリを私の部屋に隠れさせて、古賀さんの死体を彼女の部屋に運びました」

やはり…。

否定してほしかった。しかし、僕の願いは叶えられなかったのだ。

「そして鍵をかけて密室にして、僕たちの薬が切れるころ、古賀さんの部屋のスピーカーだけオンにして、そこからドラマあるいは映画から抜き出した悲鳴を流した。すべて計画通りですね?」

吉川さんは何も言わずに僕を見た。

「否定してほしかった」

僕は自分の気持ちを正直に言った。

「地下室で血を見てロビーでスピーカーに気付いた時、密室の謎は解けました。そして、あの密室を作れたのは、スピーカのスイッチを操ることができ、マスターキーを持っているあなた…。素人の僕たちは、死体を見ても死後どれくらいなのかわかりませんしね」

いつの間にか、僕の目に涙が溜まっていた。

「エリザベスは?どこなんです?」

「私の部屋に…」

吉川さんがそう言いかけると、「私はここよ、パパ」

エリザベスだ。

僕が庭であった時と同じ顔。

紛れもなく『エリザベス』だ。

「パパ?泣いてるの?」

「何でも無いよ、心配ないんだ」

吉川さんの目から、涙が溢れた。

「何がパパを泣かせたの?」

?

エリザベスの口調が変わったような気がした。

「許さない。パパをいじめたやつ」

「何でも無いんだエリ!」

吉川さんは必死になって彼女に言い聞かせようとする。

「壊してやる」

エリザベスの目は、狂気に満ちていた。

「壊してやる!」

その手にはカッターナイフが握られている。

「どれがいけないの!パパ」

そう言いながら、エリザベスは池田さんを切りつけようとした。

僕はとっさに池田さんの前に飛び出した。

「永野さん!」

池田さんが叫ぶ。

腕から血が流れていく。

「やめるんだエリ!」

吉川さんが叫んだ瞬間、大きな音がした。

そして次の瞬間、今にも僕に襲いかかろうとしているエリザベスの胸が赤く染まった。

「パ…パ?」

彼女はそう言うと、僕の前に倒れ込んだ。

「逃げて…」

僕は耳を疑った。

「早く…逃げて…」

エリザベスがそう言ったのだ。

「私がもっと早くこうしていれば良かったんです」

吉川さんが手に持っていたものを、床に落とした。

拳銃だ。

「すまないエリ…もっと早くこうしていれば、お前も苦しまずに済んだのに。マリアも、古賀さんも死なずに済んだのに」

吉川さんは、もう動かないエリザベスを強く抱きしめた。

サイレンの音が聞こえてくる。

「さあ、警察が来たようです。外に出ましょう」

僕は吉川さんに言われるままに外に出た。

しかし、僕の中に疑問が残った。

エリザベスはなぜ自分の母までも?

「博!」

良彦が手を振る。

「よし…」

その時爆音が響いた。

振り返ると、ホテルは炎に包まれていた。

「吉川さん!」

僕はホテルに戻ろうとしたが、警官に止められた。

「離して…吉川さん!」

振りきろうとしたが、腕のけがのせいか力が入らなかった。

「早く火消せを!消防署に連絡だ!」

警官たちが慌てて動き回っている。

「吉川さん!」

僕の叫びは虚しくも、夜の闇に溶けていった。

4

白い天井が見える。

僕はそのまま気を失ったらしく、気付いた時は病院のベッドの上だった。

「大丈夫ですか?」

心配そうに僕の顔を覗き込んでいるのは、池田さんだった。

あれは全部夢。

そう思いたかったが、僕の腕の傷は現実に痛む。

「気がつきましたか?」

刑事が病室に入ってきた。

「ホテルから、三人の遺体が発見されました。他の人に大体のことは聞きましたが、あなたの見たこと聞いたこと、すべて教えてもらえますか?」

刑事が言った。

僕は何を言えばいいんだろう。

何が真実だろう。

あのエリザベスの最後の言葉。

そう、あの地下室の文字も『エリザベス』が『マリー』に気付いて書いたものなのだ。

おそらく、母を殺した時かそのすぐ前に、彼女は知ったのだ。

もう一人の自分に。

だからあんなことを書いたのだろう。

逃げて、殺される…と。

僕は何を言えばいい?

彼女は好きであんな風になってしまったわけではないのだから。

どこかで狂ってしまった。

どこで狂ってしまったのかは、誰も知らない。

僕に言える真実はひとつ。

あの雪の夜、あの洋館に憐れな親子がいたこと。

ただそれだけだろう。

あれは冬の幻。

僕は結局、あの人たちを追いつめてしまったのだろうか?

決して忘れられない。

忘れてはいけない。

「永野さん?」

刑事が僕の顔を覗き込む。

「人形が泣いていたんです」

自分でもわけのわからないことを口走った。

「は?」

刑事が不思議そうに僕を見る。

そう彼女は、触れたら溶けてしまう雪のような、壊れやすいガラスのような…。

虚ろな目の人形のような…。

僕の頬を、涙がこぼれ落ちた。

舞台は冬。

久しぶりに書いた小説です。

なんといっても、この小説の半分近くは一日のうちに書いたので、話の流れがうまくいっていないこともあります。

そこで、是非この小説を読み、誤字脱字の指摘、文章に関する指摘、足りないと思うこと、こうした方がいいと思ったこと、感想などを聞かせていただきたいのです。

この話は、もともとサウンドノベルツクールのために作ったものなので、「僕は」という文章で書きました。今までの小説などと違い、主人公が見ていないこと、聞いていないことは書かれていません。つまり、場面から主人公が消えることがないのです。

だからなんやねん!と言えばそれまでですが、そういう文をあまり書いたことがないので、読みにくかったりするかもしれませんが(とかいって、もしかしてこっちの方が読みやすかったりして)そこの所は目をつぶれ。(命令)

それ以前に、頭の悪い私が、殺人事件ものを書くというのが間違いのもとで、『かまいたちの夜』パクリ入ってる?って感じだし。

私に複雑なトリックやアリバイが考えられるわけがないという事で、素人はこんなもんでも仕方ないかと笑ってやって下さい。

それでは、登場人物について解説。

お気付きかもしれませんが、主人公他複数の登場人物はジャ●ーズから名前を借りました。 オーナーの吉川氏は、私の母校の講師がモデルであります。

池田、椎名は、私の友人です。

古賀さんは大学の教授の名です。

太平洋子は、太平洋です。(?)

エリザベスは友人のリクエストです。

登場人物はこんな感じです。

それでは、是非是非感想をお聞かせ下さい。

|